- ARTICLESDecember/31/2025

-

The Best Albums of 2025

A → Z | アルファベット順

aus『Eau』[Interview]

作曲家/プロデューサー、ausによるアルバム『Eau』は、電子音楽を基盤としてきたこれまでの活動を引き継ぎながら、その重心を大きく組み替える試みとして位置づけられる作品である。本作でausは、箏奏者・奥野楽の演奏を全面的にフィーチャーし、箏という楽器がもつ音響的・身体的な特性を、付加的な要素としてではなく、作品構造の中心に据えている。

これまでキーボードや電子音を主軸に、展覧会や実験映画のためのサウンドデザインを含む幅広い制作を行ってきたausにとって、『Eau』はそれらとの明確な断絶ではなく、むしろ方法論の焦点を絞り直す過程として現れている。『Everis』が記憶や内面へと深く踏み込む、重層的なフィールドレコーディングを特徴としていたのに対し、本作では音数を抑え、作家自身から一歩距離を取るような制作姿勢が採られている。その結果、音は語るというより、環境として立ち現れ、聴き手の感覚に静かに作用する。

アルバムを貫くのは、箏の減衰の早さや微細なアタック、引き色によるわずかな音程の揺らぎといった特性を起点に、ピアノや持続音的なシンセサイザーが対位法的に配置される音響設計である。箏の旋律は反復を基調としながらも、演奏のたびに生じる差異によって、時間の流れそのものに微妙な歪みを生み出す。ausはその揺らぎを均質化することなく、むしろ時間を前へ押し出すリズムの核として捉え、他の音色はそれに呼応しつつ、一定の距離を保ちながら配置されている。箏を伝統的な「和」の記号としてではなく、ひとつの音響的存在として扱う姿勢は、日本の現代音楽や実験音楽の系譜とも静かに共鳴する。

音響はより流動的になり、箏の余韻や持続音的な要素を介して空間の奥行きが深まっていくが、楽曲は明確な物語的展開へ寄与することなく、音の質感そのものが重層的な響きとして積み上がっていく。終始一貫しているのは、音が進行するというより、形を変えながら滞留し続ける感覚だ。アルバムタイトルの「Eau(水)」が示すように、本作は一定の輪郭を保ちながらも、触れるたびに異なる表情を見せる状態として存在している。

ausが『Eau』で提示しているのは、音の意味や文脈を固定することよりも、感覚が揺れ動くその過程を丁寧にすくい取るための方法論である。その静かな徹底こそが、本作を一過性の試みに終わらせず、長く聴き返される作品として成立させている。

caroline『caroline 2』

ロンドンを拠点とする8人組コレクティヴ、carolineよるセカンド・アルバム『caroline 2』は、デビュー作で探究してきた反復、遅さ、空間性を引き継ぎながら、その方法論をより大胆かつ意識的に拡張した作品だ。ソングライティングの中核を担うジャスパー・ルウェリンは、本作の根本的なテーマについて「まったく異なるものが、同時に起こっているという感覚」だと語る。オーガニックと人工、粗さと美しさ、鮮明さと曖昧さ――相反する要素が衝突し、結びつくことで、アルバムはこれまで以上のスケールを獲得している。

その象徴が、冒頭曲「Total euphoria」だ。異なるリズムで刻まれるギターとドラムが歪んだループを形成し、管楽器やハルモニウムが層を成して加わる。高揚が極点に達しようとした瞬間、巨大な電子ノイズがすべてを断ち切るが、音楽は分断されたまま終わらない。二つの音世界は再び引き寄せられ、せめぎ合いながら重なり合う。この“分裂と統合”の運動は、アルバム全体を貫く重要な構造だ。

プロダクション面では、オートチューンやフォルマント・シフトを用いたヴォーカル処理が、アコースティックな編成とのコントラストを際立たせる。その到達点の一つが、シングル「Tell me I never knew that」であり、Caroline Polachekの声が加わることで、楽曲はポップな輝きを帯びながらも、carolineの方法論をさらに前方へと押し出している。

『caroline 2』で彼らが成し遂げたのは、偶発性を排除することではなく、それを意図の中心に据え直すことだ。異なる音楽的世界が同時に鳴り響く状況を、ノイズではなく構成原理として引き受ける。その結果生まれたこのアルバムは、揺れ動きながらも驚くほど統一された感触を持ち、carolineを同時代でもっとも更新的なバンドの一つとして明確に位置づけている。

Eiko Ishibashi『Antigone』

『Antigone』は、石橋英子が自身の内面を深く見つめ、記憶や感覚の層を音響的に織り上げたアルバムだ。抽象化された電子音、加工された声、微細なサウンドレイヤーの重なりを通じて、聴き手は現実の延長線上にある、個人的で繊細な感覚世界を追体験することになる。ポップ、ファンク、ジャズ、アンビエント、エレクトロニクス、ミュジーク・コンクレートがほろ苦く編み込まれ、バンド・アンサンブルは親密さと広がりを同時に湛える。近年のサウンドトラック作品で培われた構成力が、楽曲同士をシームレスにつなぎ、アルバム全体は一続きの体験として流れていく。壮大でありながら、あくまで個人的——その両義性が、本作に独特の緊張感を与えている。

歌入りのアルバムとしては2018年の『The Dream My Bones Dream』以来となる本作は、シカゴの名門レーベルDrag Cityからリリースされ、前作に続き Jim O’Rourke との共同プロデュースで制作された。山本達久、Marty Holoubek、ermhoi、松丸契、Joe Talia、Kalle Mobergら多彩な音楽家が参加し、音楽はより厚みと複雑さを増している。しかし本人が語るように、制作の出発点は「もっと気楽で、BGMになるような歌もの」だったという。結果として出来上がったのは、意図せず重さを引き寄せてしまった作品であり、そのズレこそが『Antigone』の核心でもある。

また石橋は、音楽を通して直接的に何かを主張することには距離を置き、感じていることや考えていることを「別の何かに変換する」ことを重視してきたと述べている。本作の歌詞にも、世界で起きている出来事や諸問題が影を落とすが、それらは説明や告発としてではなく、断片的な言葉や引用、唐突なイメージとして現れる。ミシェル・フーコーのテキストの挿入や、「大量虐殺」といった言葉が不意に現れる瞬間は、聴き手を現実から切り離すのではなく、むしろ現実の不穏さを別の角度から照らし返す。

幻想的な音楽の流れの中に、あえて生々しい言葉を置く。そのバランスの取り方にこそ、『Antigone』の強度がある。漂うように始まった音楽は、いつの間にか現実の重力を帯び、聴き終えたあとには深い余韻が残る。石橋英子が「もうこれで最後かもしれない」と思いながら、それでも作らずにはいられなかった歌のアルバム。その切実さと覚悟が、『Antigone』という作品を、2025年という時間に深く刻み込んでいる。

Apple Music, Excerpts from a conversation with Eiko Ishibashi January 8, 2025

Erika de Casier『Lifetime』

Erika de Casierのアルバム『Lifetime』は、前作『Still』のコラボレーティブな制作体制から一転し、彼女自身の手触りがより濃く刻まれた作品として位置づけられる。Pitchforkのインタビューで本人が語っているように、本作は「人と一緒に制作する時期」と「一人で作る時期」を往復するサイクルの中で生まれたものであり、そのプロセスを経た結果として、より内省的で親密な質感が前面に出ている。

サウンド面では、彼女が長年親しんできたR&Bやヒップホップの感覚が、きわめて抑制的なかたちで組み込まれている。同インタビューによれば、古いサンプルCDを用い、ダウンビート的なラウンジ感覚と重心の低いビートを組み合わせながら、「自分自身がチルするためにかけたいレコード」を作る意識で制作が進められたという。重ねては削ぎ落とす工程を繰り返すことで生まれる余白は、彼女が理想とするグルーヴ感を支える重要な要素となっている。

過剰な露出やドラマ性を避けつつも、削りきれなかった脆さがそのまま残されている点に、本作の核心がある。『Lifetime』は、大きな転換や決定的な到達点を示すアルバムではない。むしろ、完璧さや成果から距離を取り、限られた感情の温度と空間に静かに身を置くための作品であり、Erika de Casierが現在の地点から選び取った、ごく誠実なスケールの表現だと言えるだろう。

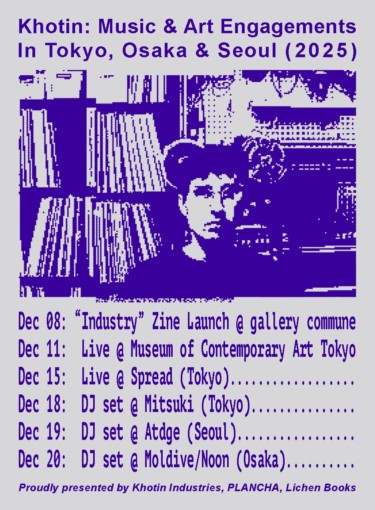

Emily A. Sprague『Cloud Time』[Interview]

Emily A. Spragueの『Cloud Time』は、2024年秋に行われた日本ツアーの各地で記録された即興演奏を編んだ作品であり、音楽作品であると同時に、時間と場所に対する感受のアーカイブでもある。ここで鳴っているのは、あらかじめ設計された構造ではなく、その瞬間に立ち現れた空間の気配、人の存在、そして演奏者自身の身体感覚が交差した結果としてのサウンドだ。

本作の根幹にあるのは、「記録された音楽」と「その場でしか成立しない出来事」とのあいだにある緊張関係である。Spragueはこれまで、ライブ・セットアップにおいて意図性や再現性を重視してきたが、日本ツアーに向けて彼女が選んだのは、その姿勢からの意識的な距離だった。準備を最小限にとどめ、制御を手放すことによって、演奏は空間や聴衆と相互に作用しながら生成されていく。その過程そのものが、作品の内容となっている。

Sprague自身が語るように、この作品は日本という場所に「一時的な客人」として身を置いた経験とも深く結びついている。土地固有の空気や、人との距離感、移動のリズムといった要素が、演奏の判断や音の流れに微細な影響を与えている。その結果、『Cloud Time』はツアーの記録であると同時に、異なる場所を生きることそのものへの応答として響いてくる。

ここで提示される“Cloud Time”とは、掴もうとした瞬間に過ぎ去ってしまう時間の感覚であり、記憶としてしか残らない出来事の質感でもある。音はその場を離れたあとも残るが、そこに含まれるのは、すでに回収不能な瞬間へのかすかな接触だ。本作は、その不確かさを否定するのではなく、むしろ肯定的に受け入れながら、音楽として差し出している。

『Cloud Time』は、即興演奏という形式を通して、「いま・ここ」に存在することの脆さと豊かさを静かに可視化する作品である。制御を手放すこと、偶然に身を委ねること、その結果として生まれる一回性の響き――それらすべてが、このアルバムの核心を形作っている。

FKA twings『EUSEXUA』

FKA twigsの『EUSEXUA』は、ダンスミュージックを通過する身体と意識の変化を、極めて意図的に捉え直した作品である。本作が向き合っているのは、クラブやレイヴにおける高揚そのものではなく、そこに身を置いたとき人の内側で何が起きているのか、という問いだ。

British Vogueにおけるインタビューによれば、Twigsが自ら作り出した「EUSEXUA」という言葉は、「オーガズムの直前にある、無でありながら完全に集中している状態」を指すという。しかし、この定義は性的な快楽を直接的に表現するためのものではない。むしろ、ダンスフロアで長時間音に身を委ねることで訪れる、思考が後退し、身体と感覚だけが前景化する瞬間――レイヴ体験の中核にある状態を言語化しようとする試みとして読むべきだろう。

『EUSEXUA』がユニークなのは、レイヴ体験を「内面的な変容を引き起こすもの」として捉えながらも、その変容を神秘化しない点にある。ここにはスピリチュアルな語彙も、共同体的ユートピア像も前面には出てこない。あるのは、音量、反復、時間の経過が、いかにして知覚をずらしていくのかという、ほとんど実験的な関心だ。Twigsはフロアの只中に身を置きながら、そこで起こることを即座に肯定せず、一度分解し、再構築して提示する。快楽を誇張するのではなく、その手前にある集中状態を見つめ続ける姿勢が、『EUSEXUA』全体を貫いている。

『EUSEXUA』は、FKA twigsがダンスミュージックへ接近した作品であると同時に、レイヴ文化が孕んできた「身体と意識の変容」というテーマを、現代的な感性で再定義したアルバムだ。熱狂の記録ではなく、熱狂が生まれる条件を問い続けること――その距離感こそが、本作を単なるクラブ志向の作品から決定的に引き離している。

Ichiko Aoba『Luminescent Creatures』

『Luminescent Creatures』は、青葉市子にとって8作目となるオリジナル・アルバムであり、前作『アダンの風』(2020年)から続く創作の流れを、より内省的で抽象度の高い領域へと押し進める作品だ。共同制作者の梅林太郎をはじめ、葛西敏彦(録音・ミックス)、オノ セイゲン(マスタリング)、小林光大(写真・アートディレクション)という前作と同じ制作チームが再集結し、音楽とイメージが緊密に結びついた世界観を築いている。

本作の核となるモチーフは“発光生物”である。Apple Musicのインタビューによれば、青葉は「内側から光を放つ生き物」に、生き物が何かを伝えようとする最初の衝動を見出している。原初のプランクトンが、孤独を自覚したときに光ることを選んだという想像は、進化の必然性とロマンを同時に帯びたイメージとして、本作全体を貫いている。

音楽的にも、『Luminescent Creatures』は強いドラマ性や即時的な感情の高揚を前面に出さない。代わりに、呼吸のようなリズム、音の微細な揺らぎ、時間の経過とともに変化する響きが、静かに聴き手の感覚を変容させていく。『アダンの風』が具体的な旅や風景に根ざしていたとすれば、本作は生命や感情の起源へと意識を向けた、より抽象的な音の世界だと言えるだろう。

制作は、青葉のデモを起点に梅林太郎と多様なアプローチを試みる共同作業によって進められ、ギターと鼻歌の断片から広がるアレンジ、写真や音響設計からの影響が折り重なっている。収録曲では、「COLORATURA」における生き物の点滅や震えを思わせるヴォーカル表現、「mazamun」で提示される“怖れ”を他者理解へと反転させる視点、「Cochlea」におけるクジラの声の使用など、人間と自然、内面と外界の境界を静かに溶かす試みが随所に見られる。

『Luminescent Creatures』は、壮大な物語を語る作品ではない。しかし、生命が何かを伝えようとする最初のきらめきに耳を澄ませることで、聴き手自身の内側にも、微かな光を灯すようなアルバムである。

Joanne Robertson『Blurrr』

『Blurrr』は、Joanne Robertsonによる、AD93からの2作目となるソロ・アルバムである。ギターとヴォーカルを中心とした即興的な手法を軸に、約45分のアルバムとして構成されており、Robertsonのこれまでの作品に見られた広がりや未分化な感触を保ちながらも、全体としては明確な推進力と集中力を備えている。

Robertsonの音楽は、長年にわたり彼女自身の視覚芸術――とりわけ絵画――と並行して発展してきた。本作においても、歌とギターは固定された役割を担うのではなく、互いの出す音に即座に反応し合いながら進行する。ヴォーカルは言葉の明瞭さよりも音色や抑揚を優先して用いられ、歌詞は断片的で、完全な意味の回収を拒む。声は旋律からわずかに逸脱しながら、ためらいや揺れを含んだままギターと並走する。このアプローチは、Robertsonが即興を制作の始点と終点の双方に置いていることと深く結びついており、ここで参照されるのは無調性ではなく、音に応答し続ける姿勢そのものだ。

アルバム後半では、チェロ奏者のOliver Coatesが複数曲に参加し、音の射程は大きく拡張される。チェロは装飾的に加えられるのではなく、Robertsonの声とギターが内包していた広がりを引き延ばすように作用し、楽曲に持続的な厚みと奥行きをもたらす。一方で、全編を覆うミニマルな質感が失われることはなく、各曲の簡素さはむしろ意識的な選択として際立つ。

『Blurrr』を通して一貫して感じられるのは、極度に内向した状態での演奏がもたらす孤独感である。ただしそれは閉塞ではなく、聴き手の存在を前提としないことで可能になる、自由な音の彷徨(ほうこう)でもある。本作においてRobertsonは、楽曲を完成させることよりも、意識と音が交差する瞬間を捉えることに重点を置いており、その姿勢がアルバム全体の統一感を支えている。

『Blurrr』は、ミニマルな編成と即興的な手法を通じて、感情や思考が形になる直前の状態を音として定着させた作品である。静かでありながら強い集中力を伴ったその響きは、Robertsonのこれまでの実践を総合的に示す一作となっている。

Jonny Nash『Once Was Ours Forever』

オランダを拠点とする音楽家、Jonny Nashによる『Once Was Ours Forever』は、前作『Point Of Entry』で描かれた穏やかな世界観を引き継ぎつつ、その時間帯を静かな黄昏へと移行させるような作品である。本作ではフォーク、アンビエント・ジャズ、ドリームポップの間をゆるやかに横断するNashの独創的な音楽が、より内省的なトーンで展開されている。

本作は、指弾きのギターを軸に、淡いテクスチャー、余韻を重視したメロディ、深くかけられたリヴァーブ・ヴォーカルによって構成されており、楽曲は明確なクライマックスを目指すというより、現れては消えていく瞬間の連なりとして進行する。前作の昼間的な開放感に対し、本作は光量を落とした薄暮の色調に包まれ、時間の流れそのものを緩やかに引き延ばしていく印象を与える。

ギター表現の幅広さも本作の重要な要素だ。コズミック・アメリカーナの気配を帯びた「Bright Belief」から、シューゲイズ的な層を重ねた「The Way Things Looked」まで、Nashの演奏は一貫して控えめでありながら、楽曲の性格を静かに決定づけている。そこに寄り添う形で、複数のコラボレーターが最小限の介入を行う。カナダのアンビエント・ジャズ・サックス奏者Joseph Shabasonは「Angel」で柔らかな膨らみを添え、maya ongakuのShoei Ikedaのサックス、元幾何学模様のTomo Katsuradaのチェロ、そして Satomimagaeの奥深いヴォーカルが、それぞれ限定的ながら決定的な色彩を加えている。

Nashの作品に通底する「柔らかさ」と「重み」の均衡は、本作でも慎重に保たれている。音楽は感情を過剰に指示することなく、聴き手が自身の感覚や記憶を投影する余白を残す。その結果、『Once Was Ours Forever』は、牧歌的でありながらどこか深い思索を孕んだ音像として立ち現れる。穏やかで控えめ、それでいて確かな温度と慈しみを感じさせる本作は、Nashの音楽世界を静かに、しかし確実に拡張する一作と言えるだろう。

Oklou『choke enough』

フランス出身のプロデューサー/ヴォーカリスト、Oklouによるデビュー・スタジオアルバム『choke enough』は、彼女がこれまで断片的に提示してきた美学と感情の輪郭を、初めてアルバムという形式で束ねた作品である。

本作は、Casey MQ、Danny L Harle、A. G. Cookというプロデューサー陣とともに制作されており、Oklouの音楽が持つ繊細さと、先鋭的なエレクトロニック・ポップの感覚とが、より立体的に交差する構造を形づくっている。また、Bladeeやunderscoresをフィーチャーすることで、彼女の世界観は内省に閉じることなく、同時代的なポップのネットワークへと接続されている。そのサウンドは、完成度や均整よりも、揺らぎや未整理な感情を含み込む姿勢が、アルバム全体の基調を成している点が特徴的だ。

西フランスの田園地帯で育ち、ピアノとチェロによるクラシック教育を受けた彼女は、思春期にインターネットを通じて実験的なポップ・ミュージックに触れ、独自の創作へと向かっていった。NUXXEの一員としての活動経験も含め、エモーショナルで幽玄なポップと前衛的な電子音楽を架橋する感覚は、本作においてより明確な形を取っている。

『choke enough』は、Oklouにとって初のフルレングス作品であると同時に、彼女の内面と制作環境、そして同時代的なポップ・シーンとの関係性を可視化するアルバムでもある。過去の延長線上にありながら、その輪郭をより深く、より不安定なまま提示することで、彼女の表現は新たな段階へと踏み出している。

Le Diouck『Grace Joke』

Le Diouckのデビュー・アルバム『Grace Joke』は、音楽作品であると同時に、神話、記憶、ディアスポラ的アイデンティティを横断する総合的な表現として位置づけられる一作だ。本作には、Bonnie Banane、Lala &ce、La Zowi、Yves Tumorといった多彩なコラボレーターが参加し、フランスのアンダーグラウンドと国際的な感性が交差する場を形成している。

セネガル系フランス人としてパリで活動するLe Diouckは、もともとグラフィック・ノベルを手がけるイラストレーターとしてキャリアをスタートさせた。視覚芸術を基盤に持つ彼の表現は、音楽、イラストレーション、パフォーマンスを往還しながら展開されており、本作でもその多層性は顕著だ。ウォロフ語、フランス語、英語を行き来する歌唱は、単なる多言語表現ではなく、複数の文化的記憶を同時に鳴らすための装置として機能している。

『Grace Joke』というタイトルが示す通り、本作の中核には物語性がある。彼がパリの現代美術館ブルス・ドゥ・コメルスで発表したパフォーマンス《Fatéouma》では、記憶を探すサイボーグのGraceと、壊れた道化師Jokeという二人の存在を軸に、中世的ファンタジーとSF的想像力が交錯する寓話が描かれた。アルバムもまた、この世界観を共有しながら、神話や民話、未来像を通じて自己と祖先、現在と過去を結び直していく。

2021年にPANおよび&ce Recklessに加入して以降、Le DiouckはModulawやLow Jack、Lewis Ofmanといったプロデューサー陣と協働し、フランスの実験的音楽シーンの中で独自の立ち位置を築いてきた。その活動は、Comme des Garçonsのランウェイへの出演や、Gucciのキャンペーンへの起用といったファッション領域にも及んでいる。

『Grace Joke』は、祖先の文化を引き受けることを「脅威ではなく美徳として捉える」という彼の姿勢を、物語と音響の両面から提示するアルバムである。フォークロアとスペキュレイティブ・フィクション、個人的記憶と集合的歴史が溶け合うこの作品は、フランスとアフリカ、2つのルーツを持つの新世代が切り拓く表現の可能性を、静かに、しかし確かな輪郭をもって示している。

Marie Davidson『City of Clowns』

Marie Davidsonのアルバム『City of Clowns』は、テクノロジーと資本主義、そしてユーモアをめぐる鋭い観察を軸に据えた作品である。それらはダンスミュージックのフォーマットを通じて提示される。本作は、Soulwaxおよび、Pierre Guerineauとの共同制作によって完成した。

アルバム全体を貫く関心は、テクノロジーに媒介された生活と、そこで生じる違和感や不均衡だ。ただしDavidsonは、それを悲観的な未来像として提示するのではなく、あくまで「現在進行形の感覚」として描写する。自動化されたサービスとのやりとりや、アルゴリズムに最適化される自己像は、「Push Me Fuckhead」のような楽曲において、苛立ちと滑稽さが入り混じったかたちで表出する。そこでは、人間がテクノロジーに使われているのか、使っているのかという境界が曖昧になっていく様子が、ユーモラスに浮かび上がる。

この問題意識を理論的に裏打ちする存在として、社会学者ショシャナ・ズボフの著書『監視資本主義』がある。Paper MagazineのインタビューでDavidsonは、SNSやプラットフォームに対して抱いていた漠然とした不安が、この書籍によって言語化されたと述べている。本作の多くの歌詞や主題は、そこで示された概念を出発点に構想されたものだという。

もっとも、『City of Clowns』は政治的メッセージを前面に押し出す作品ではない。Davidson自身、同じくPaper Magazineのインタビューで、制作初期の段階では内容が過度にシリアスになりすぎていたため、あえてユーモアを導入する方向へ転じたと語っている。その結果生まれた「Sexy Clown」や「Fun Times」では、加齢、自己管理、成功の強迫観念といった現代的な不安が、皮肉と戯画化を通じて描かれる。

アルバム・タイトルに掲げられた「Clown(道化)」というイメージも、一義的なものではない。Davidsonは、権力を独占する政治家やテック業界の支配層を道化として批判的に捉える一方で、社会に適応しきれない存在としての道化にも共感を寄せている。後者は秩序を乱す存在であると同時に、停滞した状況に疑問を投げかける契機ともなりうる。

『City of Clowns』は、監視資本主義という重い主題を扱いながらも、説教臭さや悲観主義に沈むことなく、クラブ・ミュージックの快楽と結びつけることに成功している。ユーモアと批評を同時に成立させるそのバランス感覚こそが、本作を単なるコンセプト・アルバムではなく、現在進行形の社会と身体をつなぐ、しなやかな実践として際立たせている。

Men I Trust『Equus Caballus』

Men I Trustが『Equus Asinus』と『Equus Caballus』という2枚のフルアルバムのリリースを同時にアナウンスしたことは、単なるリリース情報にとどまらない。一つの創作期間から生まれた楽曲群を、あえて2つの作品として提示する――その形式そのものが、彼らの現在の音楽制作への姿勢を示している。

メンバーのEmmanuelle ProulxはRolling Stone Japanのインタビューで、2024年から2025年初頭にかけて大量のデモやスケッチが共有フォルダに蓄積されていった過程を振り返っている。1枚にまとめるには曲数が多すぎたこと、そして制作を進めるうちに、そこには明確に異なる2つのエネルギーが存在していると感じたこと――それが2作に分けて発表する判断につながったという。ロバと馬の学名をタイトルに選んだのも、両作が同じ“属”から生まれた姉妹作であることを示すためだった。

その中で『Equus Caballus』が担っているのは、よりポップで、より洗練された側面だ。ただしここで言うポップさは、外向的な高揚や明確なフックを前面に押し出すものではない。むしろ本作は、感情を動かすことよりも、感情が滞留する状態そのものを長く維持することに重きを置いている。アルバム全体は、緊張を抱えたまま深く息を吐くような速度で進み、聴き手に追いかけるのではなく、漂う姿勢を促していく。

サウンドは極めて抑制的だ。柔らかく配置されたギター、空気の層を形づくるシンセサイザー、前に出すぎないリズム。それらが織りなす静かな構造の上を、Emmanuelle Proulxの羽毛のように軽いヴォーカルが導いていく。劇的な瞬間や明確なピークは用意されていないが、その代わりに、沸騰することなく持続する温度がアルバム全体を支配している。

『Equus Caballus』は個々のアイデアの集合体でありながら、驚くほど統一された静けさを保っている。本作は解放やカタルシスを約束しない。むしろ思考と感情のあいだに広がる宙吊りの時間に留まることを選び取るアルバムだ。『Equus Asinus』と対を成すことで、その性格はより明確になる。2作の連続的なリリースという形式は、結果として『Equus Caballus』を単独の作品以上のもの――一つの創作の流れの中で位置づけられた、静かな結節点――として浮かび上がらせている。

音が消えたあとに残るのは、何かを乗り越えたという感覚ではない。むしろ、自分自身の内側にある静寂をそのまま抱え続けるための、わずかな明晰さだ。その忍耐の中に、Men I Trustがいま鳴らしている音楽の強度が、静かに刻まれている。

Nourished by Time『The Passionate Ones』

Nourished by Timeのセカンド・アルバム『The Passionate Ones』は、彼にとって初となるXL Recordingsからのアルバム作品であり、2024年のEP『Catching Chickens』に続くかたちで発表された。ボルティモア、ロンドン、ニューヨークという複数の都市を行き来しながら制作された本作は、12曲からなるまとまりを持った作品であり、単なる楽曲集というよりも、一つの語り=“説教”として構想されている。

中心にあるのは、後期資本主義のただ中で生きることの息苦しさと、そこから立ち上がろうとする衝動だ。プレスリリースでは、本作が「崩壊したアメリカン・ドリームの跡地に自らの祭壇を築くための設計図」であると表現されているが、その言葉どおり、『The Passionate Ones』は希望と幻滅、信仰と諦念がせめぎ合う場所から発せられている。叫びやカタルシスはあるものの、それは一方向的な怒りではなく、矛盾を抱えたまま生き延びようとするための切実な身振りとして響く。

Nourished by Timeことマーカス・ブラウンの音楽的個性は、故郷ボルティモアの影響を色濃く反映している。ジャズ、パンク、インディー、ヒップホップ、エレクトロニック、R&Bといった異なるジャンルが生々しく交錯する都市の文化的土壌が、彼のサウンドの中で自然に溶け合っている。本作でも、明確なジャンル分けを拒むような音楽性が貫かれており、内省的な歌と実験的なプロダクションが同時に成立している。

リリックで扱われるのは、愛や労働、実存、夢、依存、そして希望といったテーマだ。それらは、メタモダニズム的な視点――皮肉や距離感を保ちながらも、それでもなお意味や誠実さを求めてしまう態度――を通して描かれている。ここで語られる「アメリカン・ストーリー」とは、成功譚ではなく、創作という行為にしがみつきながら自分自身を保とうとする、一人のアーティストの現在進行形の記録である。

『The Passionate Ones』は、社会的な批評性ときわめて個人的な感情が交差する地点で成立した作品だ。大きな答えや救済を提示するのではなく、不安定な世界の中で「それでも作り続ける」こと自体を肯定する。その姿勢こそが、本作を単なる時代批評にとどめず、切実で生々しい音楽として成立させている。

NTsKi『Euphoria』

京都を拠点に活動するアーティスト、NTsKiによる3rdアルバム『Euphoria』は、前作『Calla』以降に深めてきたクラブミュージックへの接近と、彼女自身の内省的な感覚とが、最も高い解像度で結びついた作品として位置づけられる。アンビエントを基調に、テクノ、ドラムンベース、UKガラージ、ハードコア、ハウスといった要素が横断的に織り込まれ、ジャンルの混交そのものが目的化されることなく、一つの連続した音の風景として立ち上がっている。

本作で印象的なのは、繊細な音響処理と身体性を帯びたビートが、常に拮抗したバランスで共存している点だ。森の静寂や環境音楽的な広がりを想起させるテクスチャーと、ダンスフロアの熱を孕んだリズムが交錯し、その間を漂うように配置されたヴォーカルが、楽曲に抽象性と情緒性の両義性を与えている。クラブトラックとしての推進力を保ちながらも、単なる機能音楽には回収されない余白が残されており、その曖昧さこそが『Euphoria』の核となっている。

また、本作では日本、イギリス、アメリカ、オーストラリア、イタリアと、異なる地域で活動するアーティストとのコラボレーションが行われているが、それぞれの個性が、NTsKiの音楽世界の内部へと静かに溶け込んでいる。イギリスで制作された「Id(イッド)」や、KLLOのChloe Kaeを迎えた「ESC」に見られるように、クラブ的なグルーヴと個人的な感情の揺らぎが重なり合う瞬間は、本作全体を貫く重要なモチーフの一つだ。

『Euphoria』が示しているのは、ジャンルを越境することそのものではなく、繊細な音響処理と実験的なリズム、そして身体的な感覚が共存する状態を持続させるアルバムだ。クラブミュージック的な推進力と、内省的で曖昧な感情の揺らぎが同時に存在するその構造は、アーティスト/DJとして活動領域を広げてきたNTsKiの現在地を、そのまま音として定着させたものと言えるだろう。

Qrion『We Are Always Under The Same Sky』

『We Are Always Under The Same Sky』は、Qrionが過去を回想する地点から一歩踏み出し、「いまを生き直す」ために選び取った時間のスケールを丁寧に描き出す作品である。デビュー作が記憶や家族の風景を見つめるアルバムだったとすれば、本作はそこから続く喪失、停滞、回復、そして再生のプロセスそのものを音楽として結晶させた一枚だ。

先行曲の一つ「Miyanosawa」は、彼女の故郷・札幌にある小さな地域の名前を冠し、高校時代に毎日通っていた通学路の終点を起点にした楽曲である。きらめくコードと波打つビートが折り重なりながら、記憶やノスタルジー、気づきと別れの感情を静かに積み上げていくこの曲は、過去を振り返るためというよりも、「過去に別れを告げる」ために書かれている。10年という時間を経て、ようやく自分の過去を手放せる場所に辿り着いたという彼女自身の言葉が、そのまま楽曲の推進力となっている。

「Ice Palace」では、視線はさらに幼少期へと遡る。札幌雪まつりの記憶、家族で出かけた冬の日の情景、姉と何度も並んだ雪の滑り台。なかでも強く刻まれているのは、凍える寒さのなかで感じた父親の手の温もりだ。作曲中、その感覚が二度と戻らないことに気づき、涙を流したという告白は、本作が単なる郷愁ではなく、喪失と向き合うための音楽であることをはっきりと示している。高校時代に父を亡くして以降、時間が止まったままの感覚と、それを受け入れようとする現在の自分。その間に横たわる距離感が、繊細な音の選択として反映されている。

『We Are Always Under The Same Sky』は、喪失や回復といった重い主題を扱いながらも、それをドラマとして誇張することはない。記憶は美化されすぎず、痛みは消去されないまま、しかし確かに前に進む音楽として鳴らされている。父から受け取った音楽的感覚、過去の自分、そして現在の身体。そのすべてが同じ空の下でゆるやかに結び直されることで、このアルバムは静かな再生の物語として成立している。

本作が際立っているのは、その誠実さと時間の扱い方だ。大きな到達点を示すのではなく、歩き続けること自体を肯定する。その姿勢が、リスナーそれぞれの記憶や現在と、そっと重なっていく。

Satomimagae『Taba』[Interview]

Satomimagaeのアルバム『Taba』は、これまでの内省的なフォーク表現を土台にしつつ、視線をより外側へと向けることで生まれた作品である。自宅スタジオの外に流れる生活の断片や、偶発的に耳へ届く音の気配をすくい取り、それらを短い物語の集積として束ねていく構成は、線的なソングライティングから距離を取り、より回路的で開かれた語り口へと彼女を導いているように感じられる。

タイトルの「Taba」は、日本語で「束」「集まり」を意味する言葉だが、本作においてそれは単なる集合を指すのではない。個人は集団の中では小さな点に過ぎず、互いの姿はほとんど見えていない。それでも、目に見えない記憶や経験はどこかに残り、知らず知らずのうちに他者や社会へ影響を与えていく――Satomimagaeが語るこの感覚は、アルバム全体の基調となっている。『Taba』は、一つの大きな物語を語る作品ではなく、日常の中に埋もれがちな短いイメージや出来事を拾い集めた「短編集」として構想されている。

例えば「Many」は、そうした感覚を象徴する一曲だ。繰り返される“Many”という言葉は、自分には経験できない無数の人生や可能性への想像を喚起し、心細さと同時に、見えない回路が果てしなく広がっていく感覚を描き出す。ここで鳴らされるフォーク・ミュージックは、共同体への親密な帰属を前提としたものではなく、むしろ疎外や断絶を抱えた時代において、かろうじて他者との接点を探るための静かな形式として機能している。

制作面においても、『Taba』は変化を示している。iPhoneに記録された断片的な音素材や、環境の気配を積極的に取り込みながら、明確な設計図を先に描くのではなく、偶然の重なりを観察するように楽曲が組み上げられていった。

『Taba』は、親密さというSatomimagaeの核を保ちながらも、個人と集団、内側と外側、言葉にできるものとできないものの間を行き来する作品だ。小さな音の集積が、互いに会話するように響き合うことで、アルバム全体は一つの大きな主張ではなく、動き続ける生活そのもののようなまとまりを獲得している。その静かな広がりこそが、『Taba』をこれまでの作品から確かに一歩先へと押し出している。

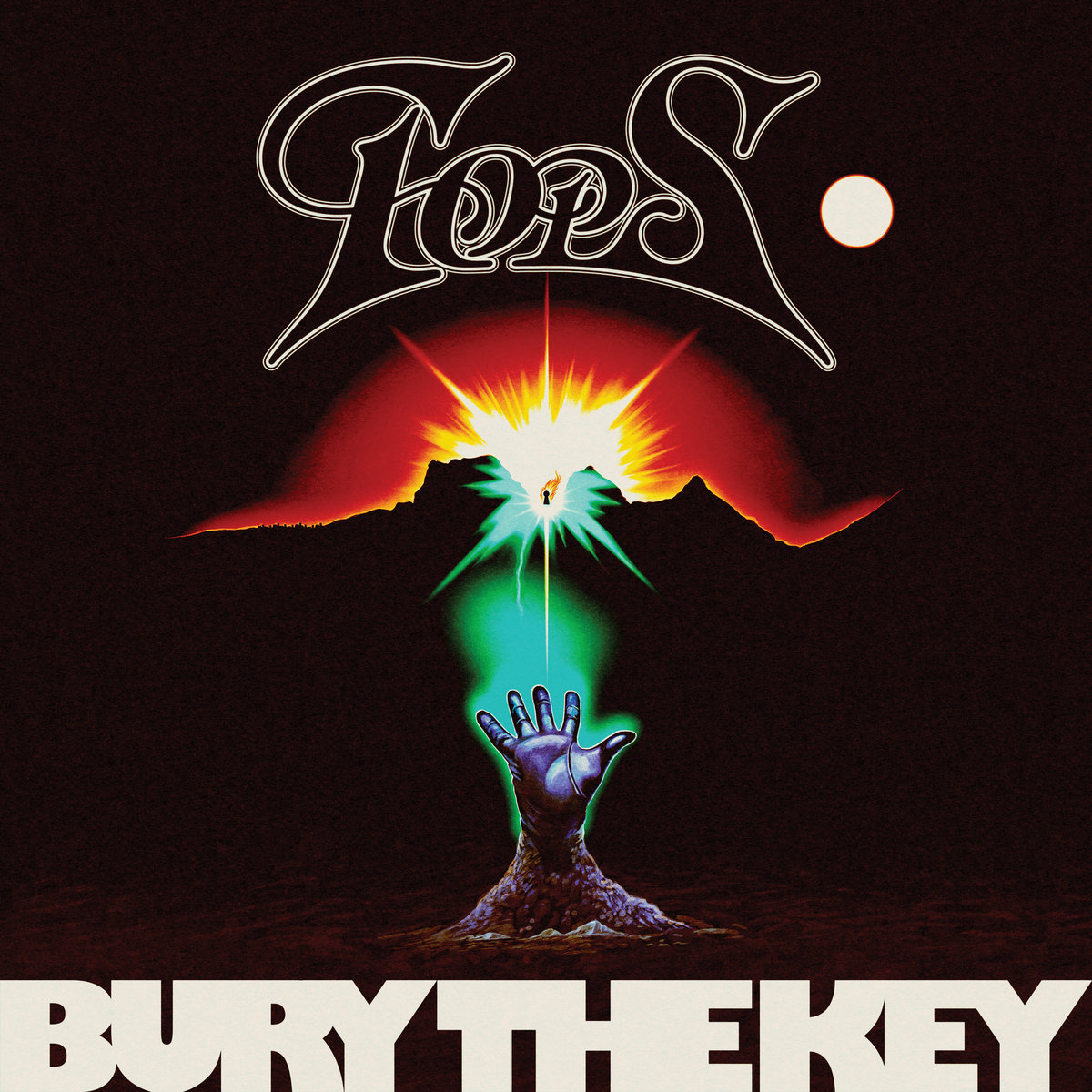

TOPS『Bury the Key』

『Bury the Key』は、TOPSにとって2020年以来となるフルレングス作品である。レーベルをGhostly Internationalへ移して発表された本作は、バンドにとって一つの再出発点とも言える。洗練されたメロディと即時性を核に据えながらも、本作でTOPSはあえてトーンを暗く振り切り、幸福や快楽、自己破壊がせめぎ合う領域へと踏み込んでいる。これまで“柔らかく、親しみやすいバンド”と見なされてきた自己像を意識的に裏返し、「evil TOPS」と冗談交じりに呼ぶモードを通して、時代の不穏さや個人的な影を真正面から引き受けた。

モントリオールのDIYシーンから頭角を現し、インディ・ポップの一潮流を形作ってきた彼らの強みは、誠実で開かれたソングライティングと、力みのない録音によって培われるバンドの呼吸にある。本作でもその美点は健在だが、そこに加わるのは年齢と経験がもたらす視界の変化だ。親密さ、共依存的な関係、ドラッグ、終末的な不安といった主題は、フィクションの人物像を媒介にしながらも、きわめて現実的な観察に根ざしている。

Jane Pennyの声は依然として作品の中心にあり、その抑制されたトーンの中に、権力関係や欲望、見られたいという衝動といった普遍的な主題が折り重なる。David Carriereのギターとフックは光沢を増し、リズム隊もテンポや強度の幅を拡張することで、楽曲の推進力そのものを押し広げている。楽曲制作は2023年冬から始まり、共同作業のなかで複数のキャラクターや視点が立ち上がった。

「Wheels At Night」や「ICU2」の軽やかな高揚感の裏には、孤独や自己との対峙が潜み、アルバムが進むにつれて影は濃さを増していく。中盤の「Annihilation」では文化的喪失への感覚が前景化し、「Falling On My Sword」ではハードコア的な強度を自らの様式へと翻訳する試みがなされる。そして中心に据えられた「Chlorine」は、成長の過程で人を満たしもすれば蝕みもするもの――愛、依存、快楽――を象徴的に描き出すバラードだ。

『Bury the Key』は、痛みと歓びの両極を磨き上げながら、いまを生きる感覚そのものを結晶化した作品である。TOPSはここで完成に近づくのではなく、むしろ次の局面へと踏み出すための鍵を、静かに、しかし確かに埋めたのだ。

Yetsuby『4EVA』

『4EVA』は、音楽が人と人を結びつける瞬間と、その裏側にある孤独を同時に照らし出す作品である。Salamandaのメンバーとしても知られ、ソウルを拠点とするプロデューサー/DJのYetsubyは、本作において複雑に折り重なる感情や関係性を、音の密度と運動によって描き出している。

ブレイクビートやベース・ミュージック、アンビエント、フットワーク、IDMといった要素は、引用や参照として配置されるのではなく、一つの流動的な環境として溶け合っていく。デジタル、アナログ、アコースティックの質感が交差する音像は、高揚と内省、拡散と集中を行き来しながら、聴き手を特定の場面へと導くというよりも、感覚そのものを彷徨わせる。結果として『4EVA』は、クラブでもヘッドフォンでも成立するが、どちらにも完全には回収されない曖昧な重力を持つ。

本作に通底する、孤立とつながりのあいだを揺れ動く感覚は、旋律のわずかな歪みや、落ち着ききらないリズムの配置として確かに反映されている。キャッチーでありながら安定しきらないフレーズの連なりは、音楽が慰めであると同時に、問いを投げ返す存在であることを示しているようだ。

Pink Oyster Recordsからリリースされた本作は、Yetsubyのキャリアにおける節目であると同時に、彼女の方法論をより開かれたかたちで提示する試みでもある。ソウルのアンダーグラウンドに根ざしながら、特定のシーンや語法に回収されることを拒むその姿勢は、『4EVA』を一過性のクラブ作品ではなく、長く反芻される音楽として成立させている。

Whatever The Weather『Whatever The Weather II』

Loraine Jamesが自身のもう一つの創作回路として立ち上げた別名義、Whatever The Weatherによる2作目のアルバム『Whatever The Weather II』は、デビュー作が内省的なまなざしを持つアルバムだったとすれば、その視線を外界へと反転させ、環境や気配そのものを主題化している。

アルバムを貫くのは、アンビエントや断片化されたリズム、フィールドレコーディング、ノイズ混じりの音像が、明確な役割分担を持たないまま共存する空間性だ。音は展開や起承転結を志向するというより、層を成しながら滲み合い、気づけば別の質感へと移ろっていく。有機的な揺らぎとデジタル処理の痕跡が同時に息づくその音響は、ジャンルという枠組みよりも、制作時の身体感覚や環境との関係性を強く反映している。

プレスリリースによれば、各曲に付された温度表記は、録音時にJamesが直感的に感じ取った「感情の温度」に由来するものであり、本人が語るように、時間を置いて聴き返すことで印象が変わることも少なくない。前作が想起させた極地的な冷たさに比べると、本作にはより温度を帯びた空気が流れている。ただしそれは安定したぬくもりではなく、期待や不安が入り混じる、落ち着ききらない状態として提示される。

制作面では、ソフトウェアよりもハードウェアを重視し、即興性を保ったまま音を組み上げていく手法が採られている。重ね録りを極力避けることで、各トラックは特定の瞬間に強く結びつき、編集以上にシークエンスが決定的な意味を持つ。アルバム全体が季節の移ろいのような起伏を描くのは、その配置感覚の精度によるものだ。

後半にかけて現れる人の声や都市の気配は、Jamesのコラージュ感覚の鋭さを際立たせる。異質な素材を強引に接続するのではなく、間合いや持続の操作によって自然に溶け込ませていくその手つきは、彼女ならではの内部論理に支えられている。終曲におけるアコースティック・ギターや声の扱いもまた、結論を示すというより、余白を残すかたちでアルバムを閉じていく。

『Whatever The Weather II』は、完成された形式を提示するのではなく、感覚が変化し続けること、その不確かさ自体を肯定するための音楽である。この別名義でJamesが行っているのは、意味やジャンルの解釈を促すことではなく、感覚が変化し続ける過程そのものを共有する試みなのではないだろうか。